80后“跪别老宅”戳中千万人的心

2025-11-27 09:04:16

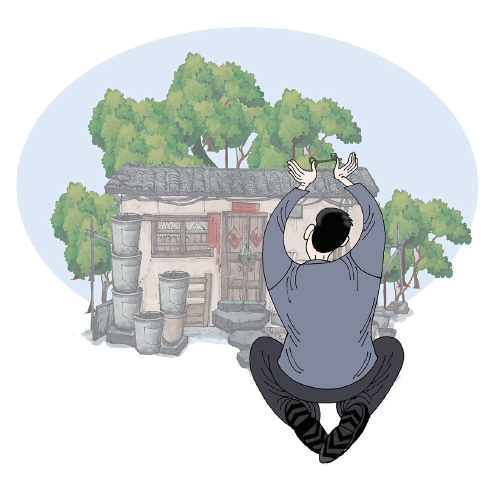

“没有亲人的老宅,反而每次离开更加刻骨铭心,毕竟这里记载了父母一辈子的辛苦,也留下了自己儿时的成长记忆。”11月24日,江苏徐州邳州的范先生跪别老家,在门口三次叩首后锁上门离开。随后,他发布了这一视频,引起广泛共鸣。

(11月26日“九派新闻”)

范先生跪别老宅的视频,如一记重锤叩击在千万人心头,激起情感深处的层层波澜。那座由父亲20世纪80年代亲手垒砌的青砖瓦房,曾是村落里最醒目的存在——在低矮的土坯房中,它如鹤立鸡群,承载着父辈“让家人住得安稳体面”的朴素心愿。一砖一瓦间,凝结着汗水与期冀,那是老一辈人用双手筑起的“家”的图腾。

然而,岁月无情,父母相继离世或失智,老宅渐渐褪去烟火气,沦为一座装满往事的“记忆孤岛”。每次离家前,范先生对着父亲遗像的三次叩首,绝非简单的仪式——这叩首藏着中国人对“根”的眷恋,对亲情的敬畏,以及对“家”最本真的理解。

这座老宅的兴衰,恰是中国家庭变迁的缩影。父辈那一代人,用双手筑起家园,一砖一瓦垒起了遮风挡雨的居所。2018年范先生翻新老宅,本是为让父母安享晚年,却未料父亲仅住四年便撒手人寰。如今,老宅因雨水侵蚀发霉斑驳,像极了范先生口中的“心酸”——父母在,家是根;父母去,家成坟。这种撕裂感,在阿尔茨海默病母亲住进养老院后愈发尖锐:当记忆被疾病蚕食,当老宅不再有炊烟,所谓“家”,终究成了地图上的一个坐标,而游子的乡愁,也成了无处安放的孤舟。

更令人唏嘘的是老宅的“空巢化”。范家三兄弟各奔东西,这种“分散式定居”,恰是城镇化浪潮的必然产物。年轻人如候鸟般迁徙,留下老宅在时光中风化。偶尔回去,推开门是冷灶空床,锁上门是无人相送。范先生回忆中“父母开门等待”的温暖,与如今“自己铺床锁门”的冷清,构成残酷的对比。这何尝不是千万中国家庭的写照?老宅的霉斑,是时代留给我们的隐喻。它提醒我们:在追求城市化的路上,我们是否弄丢了什么?当老宅成为“记忆博物馆”,大家是否该反思:所谓“成功”,难道就是让父母在养老院数着日子,让老宅在风雨中独自坍塌?范先生每月返乡探望母亲的坚持,像一盏微弱的灯。他说的“希望母亲熬过这个冬天”,藏着多少无奈与期待?很多人习惯于说“等我有时间”,却忘了父母等不起;很多人习惯于说“等条件好了”,却忘了回老家是“无条件”的情感慰藉。

范先生视频下的千万条留言,已证明:我们都在寻找“家”的答案。或许答案很简单——多回去看看,多陪陪父母,多让老宅有点人气。毕竟,父母在,家就在;父母去,我们至少该让“家”在记忆中活着。

冬雪初落,那座青砖瓦房在风中静默。但范先生的叩首声,已穿过时空,叩问着每个游子的心:当老宅不再有温度,我们该何处安放乡愁?这不仅是个人情感的追问,更是时代赋予我们的共同课题。唯有在发展中守护温情,在变迁中留住根脉,方能让“家”的信仰,在新时代焕发新的生机。

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表舜网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。