以安全素养模型S5-20-40引领大学生国家安全教育实践

2025-09-15 11:34:54

作者:李红霞,韩明娟

一、素养与安全素养的内涵界定

《现代汉语词典》中将“素养”定义为“平日的修养”。经济合作与发展组织(OECD)在“素养的界定和遴选:理论及概念基础”项目中将“素养”界定为:“在特定情境中,通过利用和调动心理社会资源(包括技能和态度)以满足复杂需要的能力”。张良、罗生全认为,素养“即作为道德性运用知识、技能与态度等解决复杂问题的能力,强调学习者能够在不可预测的工作与生活情境中灵活自如地迁移、运用心理与社会资源解决问题的高级能力”。2016年9月13日,教育部发布的《中国学生发展核心素养》明确了学生发展核心素养,将其界定为“学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。综上,素养是个体在后天学习与实践中逐步形成的,是集知识储备、能力水平、价值观念与行为品格于一体的综合性品质。

安全素养是素养理论在安全领域的具体延伸与实践转化。董新良等指出“安全素养是指人们为预防、避免、控制和消除意外事故或灾害而形成的内在品质和能力的总和,包括安全意识、安全知识和安全能力三个核心维度。”本文认为,安全素养是指个体为有效应对各类安全风险、保障自身与集体安全,通过后天学习和实践,对潜在安全风险形成准确判断,掌握预防、应对及化解危险的方法,同时具备主动规避风险的自觉,能在个人与公共场景中平衡安全需求与行为选择,以降低自身及他人受伤害的可能性,是个体在安全认知、安全技能与安全意识层面的综合能力。在国家安全教育语境下,大学生安全素养是指在总体国家安全观指引下,大学生对国家安全涵盖的传统安全与非传统安全等各领域形成的深度认知,面对安全风险时具备防护技能与处置能力,以及主动维护国家安全的责任意识和行动自觉,具有全域性、实践性、价值性的核心特征。

二、S5-20-40安全素养模型建构的理论基础

S5-20-40安全素养模型植根于建构主义理论,深度契合建构主义理论主体性原则、情境性原则、社会互动性原则、意义建构性原则,呼应皮亚杰认知发展理论与维果茨基社会文化理论,引导大学生在主动建构知识意义的过程中,逐步养成可迁移的应用能力、能创新的实践智慧与具韧性的安全思维。其一,以主体性原则为内核,确立学习者作为主动探索、建构意义的主体地位,引导学生将安全知识从外部灌输的符号转化为自身参与生成的经验。其二,以情境性原则为依托,让安全素养在具体语境中自然生长。建构主义强调知识的意义并非孤立存在,而是在特定情境中通过与环境的互动生成,脱离具体情境的抽象知识难以实现迁移应用。其三,以社会互动性原则为引擎,通过协作与文化工具加速认知发展。维果茨基的社会文化理论指出,人类借助语言、符号等“文化工具”与他人互动进而建构知识,学生在协作中暴露的认知盲区会得到同伴或教师的点拨,从而跨越“最近发展区”,实现安全认知的跃升。其四,以意义建构性原则为闭环,通过认知机制迭代形成可持续的安全素养。皮亚杰的认知发展理论认为,学习者通过同化、顺应、平衡的循环实现认知结构的螺旋上升,而通过平衡机制形成的认知结构,不再是静态的知识储备,而是能应对新情境的韧性思维。S5-20-40安全素养模型本质是将建构主义理论原则转化为可操作的教学实践,以主体性原则确保学生的主动参与,以情境性原则提供意义生成的土壤,以社会互动性原则加速认知突破,以意义建构性原则实现安全素养的可持续发展。

三、S5-20-40安全素养模型的建构方法

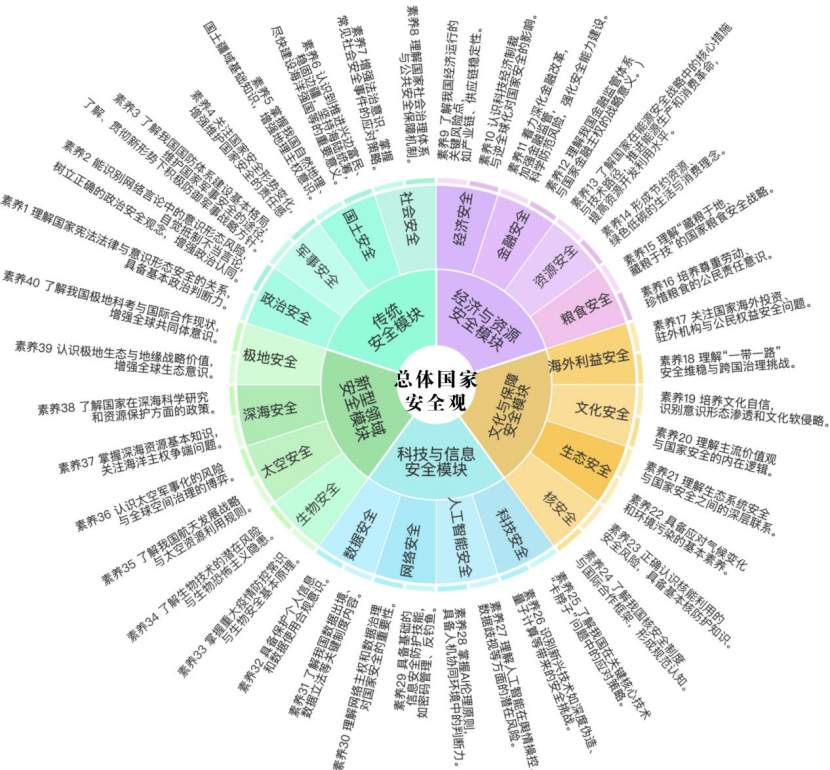

S5-20-40安全素养模型按照5大安全模块、20个安全领域、40条安全素养进行框架设计,对安全认知、安全情感、安全行为等进行精细化描述,使安全素养从模糊概念转化为显性指标,实现国家安全要求的系统化、可视化转化。

S5-20-40安全素养模型

S5-20-40安全素养模型的遴选需遵循五大原则,确保模型既扎根于大学生认知特点与成长需求,又具备系统性、前瞻性和实践性。一是系统全面原则。国家安全体系的整体性特征决定了国家安全教育必须具备全域覆盖性。模型严格纳入经济与资源安全模块、文化与保障安全模块、科技与信息安全模块、新型领域安全模块与传统安全模块五大安全模块,涵盖二十个国家安全领域,确保无关键维度缺失。在此基础上,重点强化各领域与大学生认知体系的衔接,构建层次分明、相互支撑的素养网络,帮助大学生建立全域性安全认知框架。二是动态适配原则。模型紧扣时代发展与青年成长环境变化,突出网络安全、数据安全等新兴安全领域的教育价值,建立与国家安全战略调整、技术环境演变相匹配的要素更新机制,确保模型要素始终与大学生所处的现实环境同频,使国家安全教育持续校准教育内容与时代脉搏的契合度,彰显S5-20-40安全素养模型在复杂技术环境中的动态适应性与现实引领力。三是实践导向原则。安全素养培育的核心目标在于提升大学生安全行为能力,因此模型优先遴选与大学生日常行为高度关联的内容。模型聚焦大学生在校园活动、社会实践、网络互动等场景中的安全需求,选取具备实用性与可操作性的素养要素,提升模型的落地性与实效性。四是分类适配原则。考虑到不同专业、不同年级大学生的知识结构与成长需求存在差异,模型需进行针对性内容设计。理工科学生强化科技安全、网络安全教育,重点培育其创新应用能力,人文社科类学生则侧重文化安全、意识形态安全教育,提升其对多元社会思潮的批判性辨识能力,筑牢思想防线。模型需遵循认知发展规律,对低年级学生侧重安全基础知识的普及性教育,对高年级学生则着重安全技能的实操训练与风险预判能力的培养,确保教育内容与学生认知水平、专业特点精准匹配,提升培育工作的靶向性与实效性。五是国际协同原则。立足全球安全挑战日趋复杂的时代背景,培育大学生国际安全视野尤为重要。模型聚焦极地科考、海外利益保护等国际性安全议题,通过分析全球安全治理的运行逻辑,引导大学生把握国际安全问题的复杂性与关联性,培育其在国际语境中分析安全议题的能力,为推动全球安全治理体系变革贡献青年智慧。

四、S5-20-40安全素养模型的实践应用

S5-20-40安全素养模型的实践应用以横向贯通的课程体系、纵向深化的一体化教学活动与三域交互的评价体系为核心架构,构建目标明确、路径清晰、保障有力的安全育人体系,有效提升大学生国家安全教育的系统性与实效性,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供实践支撑。

一是构建横向贯通的课程体系,明确教学内容。以总体国家安全观为指导思想,绘制国家安全知识矩阵图,将培育大学生国家安全素养作为贯穿国家安全教育的主线,构建横向贯通的课程体系。其一,专门课程筑基。开设《国家安全教育》通识必修课,课程内容涵盖国家安全基本理论、法律法规体系、国际安全形势分析等核心内容,按照五大模块二十个领域的逻辑框架,系统讲解各领域安全的内涵、特征及相互关联,帮助学生建立大安全认知框架,为其他课程的学习奠定安全认知。其二,思政课程引领。在《形势与政策》等课程中设置国家安全专题模块,结合国际政治格局变化、科技竞争态势等时政热点,开展网络空间主权争夺、关键矿产资源博弈、极地生态安全治理等现实问题的研讨,引导学生运用马克思主义立场、观点、方法分析复杂安全议题,强化其政治安全意识与意识形态辨别能力,培养其从国家战略高度审视安全问题的思维方式。其三,军事课程铸魂。依托《军事理论》课程,深化国防教育与军事安全教育,重点讲解国防法规、国防动员体系、现代战争形态等内容,结合我国国防建设成就与周边安全环境分析,增强学生的国防观念与忧患意识。同时,通过开展军事技能训练,培育大学生的组织纪律性与责任担当精神,将家国情怀转化为维护国家主权、安全、发展利益的自觉意识。其四,专业课程融入。将国家安全教育作为重要的课程思政点融入专业课程教学,根据学科特性融入行业安全要素。例如,在《信息检索》课程中设置国家级网络攻防模拟实践模块,培养学生的网络安全防护技能,增强数据安全意识;在《现代汉语》课程中融入语言文字安全专题,分析语言文字规范化对文化安全的重要意义,实现从中学学科关联认知到大学专业应用能力的跨越,提升学生在专业领域维护国家安全的能力。

二是开展纵向深化的一体化教学活动,强化知行转化。设置知识闯关、试题通关、实践体验、主题宣传四大环节,通过多样化活动形式推动安全知识向行为能力转化。知识闯关与试题通关环节作为认知强化的核心载体,其设计逻辑紧密贴合40条安全素养的内在要求,开发分级闯关游戏与模块化测试题库,题库内容覆盖各课程教学重点,按照难度梯度分为基础级、进阶级与应用级,学生可利用课余、通勤等碎片化时间参与线上闯关,系统通过智能算法实现闯关内容、测试题目与课程核心知识点的精准链接,学生在完成闯关或测试后,可即时获取关联的课程资源推荐,实现知识的学习、检测、反馈、巩固。实践体验环节创设虚实结合的场景,依托VR虚拟仿真思政教育基地,还原网络诈骗话术诱导、校园欺凌肢体冲突等虚拟场景,学生佩戴头显设备即可亲历事件全过程,在互动操作中感受现实安全威胁带来的真实冲击;利用网络空间安全课堂教学实训平台等,学生通过实战化训练掌握网络安全防护技能;与公安、国安、应急管理等部门联合共建校外实践基地,组织学生参与安全事件处置观摩、安全检查实践等活动,将课堂知识延伸至社会场景,在亲历式体验中深化对安全风险的认知,在大学生心中种下“国家安全,人人有责”的种子。主题宣传环节聚焦安全知识的社会化传播,组建大学生国家安全宣讲团,采用案例解析、互动问答等人民群众易于接受、乐于参与的方式,紧密结合社会安全热点与公众认知需求开展宣讲,筑牢国家安全人民防线,推动大学生从知识接受者转变为安全文化传播者,实现学、练、用的深度融合。

三是建立三域交互的评价体系,实现学测融合。三域交互的评价体系突破传统评价体系的单一性与滞后性,通过“题域”“行域”“创域”的有机衔接,构建全方位、动态化的素养测评机制,使评价成为推动学习的有效工具。“题域”构建精准测评闭环,依托40条安全素养匹配专属测试题,实现一题一素养精准对应,题库采用动态更新机制,根据国家安全形势变化与学生认知特点调整题目难度与内容,确保测评的时效性与针对性。学生利用线上平台可随时自测,AI助教实时评阅并反馈问题短板,有针对性查漏补缺,形成答题-评价-反馈-学习-答题的良性循环,推动评价从结果判定转向过程赋能。“行域”实现动态行为诊断,借助AI助教对学生的全场景学习行为进行数据采集与分析,系统追踪记录学生线上课程资源访问时长、虚拟仿真操作步骤、实践活动参与表现等多维度数据,生成个性化安全素养画像,直观呈现其在各安全领域的能力水平。当系统监测到某一素养指标低于预设阈值时,自动触发自适应学习干预机制,如为学生安排一对一辅导、推荐专项训练任务等,实现对学习过程的实时调控,为教师开展靶向教学提供量化依据。“创域”建立激励增值机制,将学生参与国家安全相关竞赛、创作安全主题研究报告或文艺作品、开展宣讲实践等创新性成果纳入评价体系,并与创新学分、评奖评优等挂钩。通过设立专项奖励基金、搭建成果展示平台等方式,认可学生在安全素养培育中的自主探索与创新实践,激发大学生主动研究国家安全问题的内生动力,推动大学生创新活力在国家各安全领域的充分涌流,为国家长治久安注入生生不息的青春势能。 (来源:中国社会科学网)

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表舜网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。