“逃逸式辞职”不是腐败分子的逃生舱

2025-07-02 13:42:23

作者:刘少华

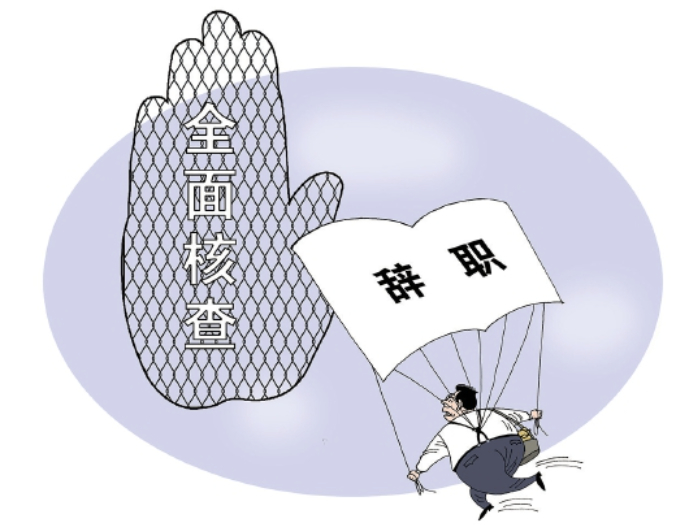

黎青 作

二十届中央纪委四次全会部署,着重抓好国有企业等权力集中、资金密集、资源富集领域系统整治,持续深化“逃逸式辞职”治理。各地纪检监察机关坚持查治结合、纠建并举,紧盯重点人员、重点岗位、重点领域,督促国资国企系统加大治理力度,推动标本兼治、系统施治。(6月30日中央纪委国家监委网站)

所谓“逃逸式辞职”,是指一些国企领导干部通过提前退休、辞职等方式,妄图逃避党纪国法惩处,或到原业务管辖范围内企业任职“捞取”好处。这种操作的本质,是腐败分子利用制度漏洞,以“退”为进逃避审查。有的干部在离职前突击进行利益输送,有的在辞职后利用“余权”谋取私利,甚至“洗白”身份进入关联企业,继续变相侵占国有资产。

为何“逃逸式辞职”会成为腐败新变种?根源在于监管链条存在“断点”。过去,国企反腐多聚焦在职期间的权钱交易,对离职后的利益关联缺乏动态追踪;加之辞职审批与后续监督的衔接机制不完善,给腐败分子留下了“时间差”可钻。此外,部分国企在混改过程中,对关联交易的审查流于形式,为“影子腐败”提供了滋生土壤。当辞职不再是职业选择的自由,而成为逃避监管的“安全通道”,制度的漏洞便成了腐败的温床。

中央纪委此次强调治理“逃逸式辞职”,释放明确信号:反腐没有“退休时”,监督也没有“空窗期”。干部离职不等于“安全着陆”,更不意味着既往问题一笔勾销。近年来,已有多例案件表明,即便涉事干部早已离职,纪检监察机关仍能回溯查处。某央企原高管离职数年后仍因任内贪腐问题被追责,充分体现了“终身追责”的震慑力。治理“逃逸式辞职”,不能仅靠事后追查,更需从源头遏制腐败动机。一方面,要完善国企内部治理结构,强化“三重一大”决策监督,减少个人操控空间;另一方面,需推动薪酬激励市场化,减少“权力变现”的诱惑。此外,还应加强国企高管任职公示、财产申报等制度,让权力在阳光下运行。

值得注意的是,在严管的同时,也要避免“一刀切”阻碍正常人才流动。制度设计需精准区分正常职业流动与恶意逃避监管,既要震慑问题干部,也要保障合规者的合法权益。

反腐斗争的复杂性,决定了治理“逃逸式辞职”必须标本兼治。在保持高压惩治态势的同时,更需通过制度创新压缩腐败空间。当辞职不再是腐败分子的“逃生舱”,而是廉洁从业的必然延续;当监督网络覆盖权力运行的每个角落,国企领域的政治生态方能真正实现海晏河清。舜网-济南日报

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表舜网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。