大学管理“中学化”背后的无奈

2025-04-21 09:37:27

作者:熊丙奇

□熊丙奇

黎青 作

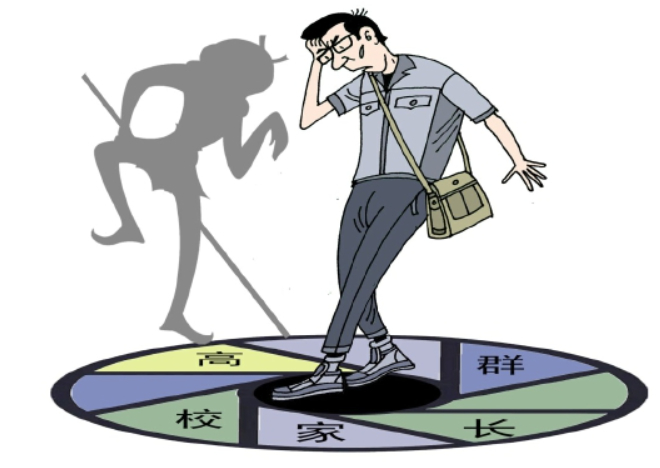

高校组建家长群、给家长寄成绩单、学生未经允许不准出校门……近年来,一些高校的新校规屡屡引发社会对于高校管理“中学化”的讨论。不少大学生吐槽自己被“圈养”;受访高校老师则表示,这是为解决部分大学生缺乏自律性和责任心的无奈之举。(4月19日新华网)

其实,大学管理“中学化”,不只是出于解决部分大学生缺乏自律性、责任心的“无奈”,还有另外两方面的“无奈”:一是部分家长要求大学对学生学业负责,指责大学没有从严管理;二是舆论关注大学生的校内外安全,大学生节假日、双休日在校外发生安全事故,也要求学校担责。显然,遏制大学“中学化”,让大学生有自主学习、自主发展空间,除了要求大学转变教育、管理思维外,还必须给大学松绑,明确大学的责任边界。

本来,针对这种大学生自律性、责任心缺失,大学应该采取教育、引导的方式。比如,建立学业导师制,为每个学生配备学业导师,加强大学生的生涯规划教育,引导学生确立适合自己的学业目标,做好时间管理。但是,这需要一个过程,并要求大学改革教师评价体系,促进教师投入精力重视学生教育。

现实中,大学补上学生自主学习、自主管理培养这一课,除了面临改革教师评价体系,破除校内“重学术研究,轻教育教学”的阻力外,还面临两大阻力。

一是随着家长对子女教育的关注从高考升学延伸到本科及考研阶段,一旦孩子在大学期间出现学业问题,他们便倾向于将责任归咎于大学。在这一背景下,大学家长群“应运而生”,大学对大学生实行“高中化”的打卡管理,并把考试成绩寄给家长。虽然这种管理方式效果并不理想,但大学可以借此向家长表明,已经采取了“严格”管理方式。

二是大学生只要在上大学期间发生意外事故,家长与社会舆论往往要求校方承担责任。例如大学生利用周末离校聚会,或在节假日与同学外出旅游,这本质上属于成年学生的自主权利,大学无权要求学生不准离开校园,或者要求学生必须申请报备。然而近年来,对于大学生在校外发生的意外事件,部分家长与舆论往往简单归咎于校方监管不力,使学校频频被推至舆论旋涡。面对“问责压力”,大学该如何选择?

这也是我国中小学校当前面临的办学困境。中小学对学生实行“圈养”管理,主要原因除了追求提高考试分数、升学率之外,也是为了应对“问责压力”。由于学生只要在校内发生安全事故,就要追究学校责任,因此,学校就尽量取消有安全风险的户外活动,包括体育活动、劳动实践活动等。

因此,面对大学管理“中学化”,除了要求大学要从培养学生的独立性、自主性出发,调整管理思维,尊重学生的权利外,基础教育也需作出转变,要把培养学生的自主学习、自主管理能力作为“育人”的重要内容。更重要的是,要清晰界定学校的责任,不能把学校不该承担的责任也推给学校,要让学生学会对自己负责。只有学校、学生、学生家长各尽其职,才能让学校教育回归育人本位,采取符合教育与人才培养规律的现代管理措施。舜网-济南日报

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表舜网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。