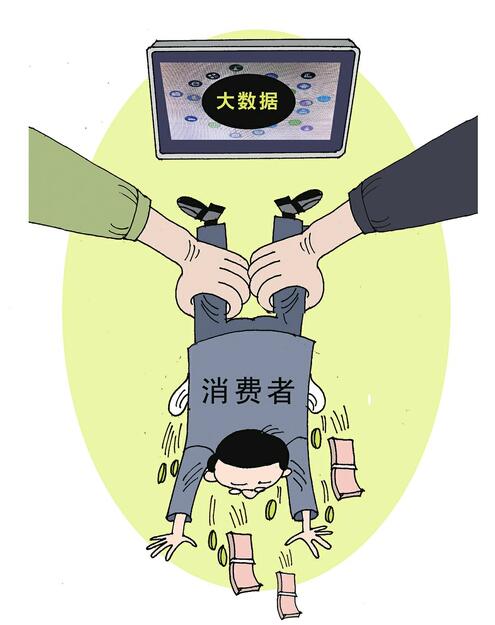

“杀熟”又“杀生”,对大数据任性要“反杀”

2022-11-03 17:35:33

作者:海 凝

□海 凝

同样的商品,对老用户的价格比新用户更高的大数据“杀熟”已不新鲜。近日,有消费者向记者反映,相同的链接、同样的产品,新用户收到的商品质量却远低于老用户,该消费者怀疑自己被大数据“杀生”了。(11月2日《工人日报》)

在大数据时代,商家依靠数据优势对不同客户精准画像继而因人而异定价,并不少见。除了大数据“杀熟”常见外,此前还被曝出“杀富”,比如某线上会员商店的同款商品,定位在豪宅区的价格要高出近30%。而且,大数据“杀生”也不是第一次出现,去年媒体就披露过相关案例,甚至有人认为大数据“杀生”比“杀熟”更隐蔽。可见,某些大数据很任性,对不同消费者使出不同“杀”招。

大数据作为一种数据处理技术,技术本身是中性的,如果合理利用无疑会造福社会,就看这种工具掌握在谁的手里。在技术向善的商家手中是提升用户福利的利器,而在利欲熏心的商家手中则会成为牟利的工具。部分商家掌握消费者、相关区域等大数据后,会利用这些数据对不同的消费者、区域等进行精准画像,对不同消费者推出不同的价格,以实现自身利益最大化。

但商家无论是“杀熟”“杀生”还是“杀富”,都涉嫌侵犯消费者知情权、选择权、公平交易权乃至个人隐私权,触犯相关法律法规。因此,对于商家操纵的大数据任性,从消费者到有关方面,都要利用现有法律武器进行“反杀”以产生杀一儆百的效果。

同时,有关部门也要主动治理大数据任性。针对大数据“杀熟”,有关部门此前已经表态严肃整治。那么,对于大数据“杀生”“杀富”,同样也要严加治理,这是保护消费者合法权益、维护市场秩序、提振消费的必要之举。

比如,我国《个人信息保护法》规定,个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策,应当保证决策的透明度和结果公平、公正,不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。显而易见,无论是大数据“杀熟”还是“杀生”,都属于“实行不合理的差别待遇”,逃不出法律的“笼子”。

关键在于,消费者要勇于维权,监管者要主动作为。

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表舜网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。